Entgegen der weit verbreiteten Meinung basiert eine erfolgreiche Tiererziehung nicht auf Dominanz, sondern auf dem gezielten Management der Gehirnchemie und der emotionalen Welt Ihres Tieres.

- Positive Verstärkung verändert das Gehirn nachweislich, indem sie lernfördernde Hormone wie Dopamin und Oxytocin freisetzt und Stresshormone blockiert.

- Verhaltensprobleme sind oft keine Frage des Ungehorsams, sondern ein Zeichen von Stress oder Unwohlsein, das gezieltes Management erfordert.

Empfehlung: Wechseln Sie von der Rolle des „Befehlsgebers“ zu der des „Architekten für Wohlbefinden“, indem Sie die Umwelt und die Kommunikation so gestalten, dass Ihr Tier kooperieren *möchte*, anstatt zu müssen.

Viele Tierhalter fühlen sich frustriert. Sie geben Kommandos, setzen Grenzen, doch das gewünschte Verhalten bleibt aus. Der Griff zu traditionellen Erziehungsmethoden, die auf Korrektur und dem Konzept des „Rudelführers“ basieren, scheint oft der einzige Ausweg. Diese Ansätze zielen darauf ab, unerwünschtes Verhalten zu unterdrücken, doch sie übersehen eine fundamentale Wahrheit: das komplexe emotionale und neurobiologische Innenleben unseres tierischen Partners.

Was wäre, wenn der Schlüssel zu einem harmonischen Zusammenleben nicht darin liegt, lauter „Nein“ zu sagen, sondern darin, eine Umgebung zu schaffen, in der Ihr Tier von sich aus „Ja“ sagen möchte? Wenn wir aufhören würden, nur Symptome zu bekämpfen, und stattdessen die Ursachen – Stress, Unsicherheit und Missverständnisse – in den Fokus rücken? Die moderne Verhaltenswissenschaft liefert uns hierfür die Werkzeuge. Sie zeigt, dass wahre Führung nicht durch Einschüchterung entsteht, sondern durch Verständnis, Vertrauen und die kluge Anwendung positiver Psychologie.

Dieser Artikel bricht mit veralteten Mythen und führt Sie in eine Welt der Erziehung ein, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Wir werden die neurochemischen Prozesse im Gehirn Ihres Tieres beleuchten, die Kraft positiver Verstärkung entschlüsseln und Ihnen konkrete Strategien an die Hand geben, um eine unerschütterliche Bindung aufzubauen. Sie werden lernen, nicht nur ein Trainer, sondern ein verlässlicher Partner für Ihr Tier zu werden – ein Partner, der führt, ohne zu zwingen.

Für diejenigen, die tiefer in den wissenschaftlichen Hintergrund des überholten „Alpha“-Konzepts eintauchen möchten, bietet das folgende Video eine ausgezeichnete Zusammenfassung der modernen Erkenntnisse über die wahren sozialen Strukturen im Wolfsrudel.

In diesem Leitfaden werden wir die Säulen einer modernen, auf Partnerschaft basierenden Erziehung systematisch erkunden. Der folgende Überblick zeigt Ihnen die wichtigsten Themen, die wir behandeln werden, um Sie auf Ihrem Weg zu einem vertrauensvollen Team mit Ihrem Tier zu begleiten.

Sommaire : Ihr Wegweiser zur Erziehung durch positive Psychologie und Partnerschaft

- Das Ende des „Nein!“: Warum positive Verstärkung das Gehirn Ihres Tieres nachhaltig verändert

- Die goldenen ersten 72 Stunden: Der Erziehungsfahrplan für einen perfekten Start ins neue Zuhause

- Wenn Leckerlis nicht mehr wirken: Die 5 häufigsten Fehler im positiven Training und wie Sie sie korrigieren

- Ungehorsam oder Unwohlsein? So erkennen Sie, ob Ihr Tier Erziehung oder Hilfe braucht

- Der Rudelführer-Mythos: Warum Ihr Tier keinen Boss, sondern einen verlässlichen Partner braucht

- Bestechung oder Belohnung? Der feine, aber entscheidende Unterschied, der Ihr Training erfolgreich macht

- Warum Strafen nicht funktionieren (und was Sie stattdessen tun sollten)

- Die Kraft des „Ja!“: Warum positive Verstärkung mehr ist als nur Leckerli-Werfen

Das Ende des „Nein!“: Warum positive Verstärkung das Gehirn Ihres Tieres nachhaltig verändert

Das ständige „Nein“ ist ein Relikt aus einer Zeit, in der Erziehung mit Unterdrückung gleichgesetzt wurde. Heute verstehen wir, dass nachhaltiges Lernen nicht durch die Vermeidung von Fehlern, sondern durch die Belohnung von Erfolgen entsteht. Dieser Ansatz ist keine sentimentale Wunschvorstellung, sondern hat eine tiefgreifende neurobiologische Grundlage. Wenn Ihr Tier eine positive Erfahrung macht, etwa durch ein Lob oder eine Belohnung für ein gewünschtes Verhalten, wird im Gehirn ein mächtiger neurochemischer Cocktail freigesetzt. Die Hauptakteure sind hier Dopamin, das „Motivations-Hormon“, und Oxytocin, das „Bindungs-Hormon“.

Wie Experten von Springer Medizin erklären, arbeiten diese beiden Substanzen Hand in Hand: „Während Oxytocin durch eine Dämpfung von Angst und Stress das Erleben sozialer Nähe und Bindung erlaubt, erhöht Dopamin die Motivation, sich positiven Reizen anzunähern.“ Einfach gesagt: Oxytocin schafft eine sichere, vertrauensvolle Atmosphäre, in der Lernen überhaupt erst möglich wird, während Dopamin das Gehirn lehrt: „Diese Aktion war gut, mach das wieder!“ So entsteht eine positive Rückkopplungsschleife, die das erwünschte Verhalten fest im Gehirn verankert – eine wahre Neuro-Architektur des Erfolgs.

Gleichzeitig wirkt diese positive Chemie als direkter Gegenspieler zum Stresssystem. Eine positive, bindungsorientierte Trainingsumgebung sorgt dafür, dass Oxytocin die Freisetzung von Cortisol und anderen Stresshormonen hemmt. Ein gestresstes Gehirn kann nicht lernen; es befindet sich im Überlebensmodus. Indem wir durch positive Verstärkung eine stressfreie Lernatmosphäre schaffen, ermöglichen wir dem Gehirn Ihres Tieres, sein volles Potenzial zu entfalten und eine intrinsische Freude an der Zusammenarbeit mit Ihnen zu entwickeln.

Die goldenen ersten 72 Stunden: Der Erziehungsfahrplan für einen perfekten Start ins neue Zuhause

Wenn ein neues Tier Ihr Zuhause betritt, ist die Versuchung groß, sofort mit der Erziehung zu beginnen. Stubenreinheit, Sitz, Platz – die Liste ist lang. Doch dieser Impuls ist der erste große Fehler. Die ersten 72 Stunden sind keine Trainingszeit, sondern eine entscheidende Phase der Dekompression und emotionalen Stabilisierung. In dieser Zeit ist das Tier mit einer Flut neuer Reize konfrontiert: neue Gerüche, neue Geräusche, neue Menschen. Sein Nervensystem arbeitet auf Hochtouren.

In diesem Zustand ist rationales Lernen neurobiologisch unmöglich. Wie Studien zum Lernverhalten zeigen, ist bei Stress die Großhirnrinde, der denkende Teil des Gehirns, blockiert, während das limbische System, das für Emotionen und Überlebensinstinkte zuständig ist, die Kontrolle übernimmt. Jede Form von Training in dieser Phase würde den Stress nur erhöhen und das neue Zuhause mit negativen Gefühlen verknüpfen. Das Ziel der ersten drei Tage ist daher simpel, aber entscheidend: Sicherheit vermitteln. Geben Sie Ihrem Tier Raum, lassen Sie es die Umgebung in seinem eigenen Tempo erkunden und reduzieren Sie die Erwartungen auf ein Minimum.

Die enorme Wichtigkeit dieser Ankunftsphase wird durch eine Studie an fast 4.500 Hunden unterstrichen. Sie belegt, dass negative Erfahrungen wie Stress oder Ablehnung in den ersten Lebensmonaten zu signifikant mehr Aggression oder Ängstlichkeit im Erwachsenenalter führen. Diese „goldenen 72 Stunden“ sind das Fundament, auf dem die gesamte zukünftige Beziehung und das Vertrauen Ihres Tieres aufbauen. Statt Training stehen Ruhe, Beobachtung und das Schaffen positiver, ruhiger Assoziationen im Vordergrund. Dies ist die erste und wichtigste Lektion in Emotions-Management statt Verhaltenskorrektur.

Wenn Leckerlis nicht mehr wirken: Die 5 häufigsten Fehler im positiven Training und wie Sie sie korrigieren

Positive Verstärkung wird oft fälschlicherweise auf das Verteilen von Leckerlis reduziert. Doch was passiert, wenn Ihr Tier das Futter verweigert oder das Interesse verliert? Dies ist ein klares Signal, dass wir die wahren Bedürfnisse und Motivationen unseres Partners übersehen. Der häufigste Fehler ist die Annahme, dass eine Belohnung universell ist. In Wahrheit ist die Motivation stark kontextabhängig. Ein Leckerli mag drinnen hoch im Kurs stehen, aber draußen ist die Möglichkeit zu schnüffeln oder zu buddeln vielleicht um ein Vielfaches wertvoller.

Wie Experten betonen, gibt es eine ganze Hierarchie an Belohnungen. Ein renommierter Hundetrainer von „Herz für Tiere“ sagt dazu: „Je nachdem, wofür sich Ihr Hund begeistern kann, gibt es viele andere positive Verstärker wie Schnüffeln, Buddeln, Wälzen oder Freilauf.“ Das Ignorieren dieser individuellen Belohnungshierarchie ist der Hauptgrund für stagnierendes Training. Ein weiterer häufiger Fehler ist schlechtes Timing. Die Belohnung muss unmittelbar nach dem gewünschten Verhalten erfolgen, damit das Gehirn die richtige Verknüpfung herstellen kann. Auch das unbewusste Belohnen von unerwünschtem Verhalten – etwa durch Aufmerksamkeit bei Anspringen – sabotiert den Fortschritt.

Der Schlüssel zur Korrektur liegt in der genauen Beobachtung und Anpassung. Werden Sie zum Detektiv des Verhaltens Ihres Tieres. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode ist das Führen eines kleinen Tagebuchs, um Muster zu erkennen und die wahren Verstärker in verschiedenen Situationen zu identifizieren. So entwickeln Sie ein tiefes Verständnis für die individuelle Persönlichkeit Ihres Tieres und können Ihr Training präzise auf dessen Bedürfnisse zuschneiden.

Ihr 5-Punkte-Audit für effektive Belohnungen

- Belohnungs-Inventur: Listen Sie alle potenziellen Verstärker Ihres Tieres auf (Futter, Spiel, Sozialkontakt, Umwelt).

- Kontext-Analyse: Dokumentieren Sie, welche Belohnung in welcher Situation den höchsten Wert hat (z.B. Futter drinnen, Schnüffeln draußen).

- Timing-Prüfung: Filmen Sie eine Trainingssequenz und prüfen Sie, ob die Belohnung konsequent NACH dem Verhalten erfolgt (Belohnung statt Bestechung).

- Wertigkeits-Test: Bieten Sie zwei Belohnungen zur Wahl an, um die aktuelle Präferenz zu ermitteln und die Hierarchie zu validieren.

- Integrations-Plan: Passen Sie Ihren Trainingsplan an, um gezielt höherwertige, situationsabhängige Belohnungen zu integrieren.

Ungehorsam oder Unwohlsein? So erkennen Sie, ob Ihr Tier Erziehung oder Hilfe braucht

Ein Tier, das ein bekanntes Kommando verweigert, wird schnell als „stur“ oder „dominant“ abgestempelt. Diese Interpretation ist jedoch nicht nur unfair, sondern blockiert auch den Weg zur wahren Lösung. In den meisten Fällen lautet die Diagnose nicht „er will nicht“, sondern „er kann nicht“. Dieses Unvermögen hat oft eine klare Ursache: ein zu hohes Stresslevel. Das Stress-Fass-Modell ist ein hervorragendes Werkzeug, um dies zu verstehen. Stellen Sie sich vor, jeder Stressor – Lärm, Hunger, Unsicherheit, eine unangenehme Begegnung – füllt ein unsichtbares Fass im Inneren Ihres Tieres.

Jedes Tier hat eine individuelle Fassgröße und einen unterschiedlichen Grundfüllstand, bedingt durch Genetik oder frühere Erfahrungen. Wenn viele kleine Stressoren zusammenkommen, läuft das Fass über. Das Resultat ist ein Verhalten, das wir als Ungehorsam interpretieren: Bellen, Ziehen an der Leine, Verweigern von Kommandos. In Wahrheit ist es ein Hilferuf – ein Zeichen, dass das Tier emotional überlastet ist und keine kognitiven Ressourcen mehr für Training hat. In diesem Moment braucht Ihr Tier kein Kommando, sondern Ihre Hilfe in Form von Management und Dekompression.

Die Kunst besteht darin, die feinen Anzeichen eines steigenden Füllstandes zu erkennen, bevor das Fass überläuft. Achten Sie auf Körpersprache: Hecheln, Gähnen, Lippenlecken, angespannte Muskeln oder ein abgewandter Blick sind frühe Warnsignale. Wenn Sie diese Zeichen bemerken, ist es Zeit, die Situation zu verändern. Schaffen Sie Abstand, beenden Sie die Trainingseinheit oder führen Sie Ihr Tier an einen ruhigen Ort. Diese proaktive Form des Emotions-Managements stärkt das Vertrauen Ihres Tieres ungemein. Es lernt, dass Sie seine Bedürfnisse erkennen und es unterstützen, anstatt es in einer überfordernden Situation zu bestrafen. Dies ist der Kern einer bewussten Partnerschaft.

Der Rudelführer-Mythos: Warum Ihr Tier keinen Boss, sondern einen verlässlichen Partner braucht

Kaum ein Konzept hat in der Tiererziehung so viel Schaden angerichtet wie der Mythos des „Alpha-Tiers“, das durch Dominanz und physische Korrektur seine Position an der Spitze eines Rudels behaupten muss. Diese Idee, die in den 1970er Jahren populär wurde, basiert auf einem fundamentalen Missverständnis: der Beobachtung von Wölfen in Gefangenschaft. Wie der renommierte Wolfsforscher L. David Mech, der den Begriff „Alpha“ ursprünglich prägte, später selbst korrigierte, haben sich diese Studien als fehlerhaft erwiesen.

Wilde Rudel sind typischerweise Familien, die von Elterntieren (Zucht-Rüde und Zucht-Wölfin) geführt werden. Führung ist dabei weniger ein Kampf um Dominanz als vielmehr eine kooperative Arbeitsteilung. Es gibt viel Überschneidung und Teamwork.

– L. David Mech, Leadership in Wolf, Canis lupus, Packs (2000)

In freier Wildbahn gibt es keine ständigen Kämpfe um die Vorherrschaft. Ein Wolfsrudel ist eine Familie, in der die Eltern ihre Nachkommen liebevoll und geduldig anleiten. Führung basiert auf Erfahrung, Vertrauen und einer sicheren Bindung, nicht auf Zwang. Die Vorstellung, wir müssten unserem Haustier gegenüber den „Boss“ spielen, indem wir es auf den Rücken werfen oder zuerst durch die Tür gehen, ist daher nicht nur wissenschaftlich widerlegt, sondern auch schädlich für die Beziehung.

Ein Tier, das ständig unter dem Druck steht, sich unterwerfen zu müssen, lebt in einem Zustand von Angst und Unsicherheit. Dies führt nicht zu Kooperation, sondern zu erlernter Hilflosigkeit oder Abwehraggression. Was Ihr Tier wirklich braucht, ist kein Alpha, sondern ein verlässlicher Partner und ein souveräner Führer. Ein Partner, der Regeln aufstellt, weil sie Sicherheit bieten, nicht weil sie Macht demonstrieren. Ein Führer, der Entscheidungen trifft, weil er die Situation besser einschätzen kann, und der seinem Tier Schutz und Orientierung gibt. Diese Form der Führung schafft Vertrauen und die freiwillige Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Bestechung oder Belohnung? Der feine, aber entscheidende Unterschied, der Ihr Training erfolgreich macht

Im positiven Training ist das Timing alles. Ein häufiger Fehler, der den Lernprozess untergräbt, ist die Verwechslung von Belohnung mit Bestechung. Der Unterschied mag subtil erscheinen, hat aber massive Auswirkungen auf das, was Ihr Tier lernt. Von Bestechung sprechen wir, wenn wir die Belohnung (z.B. ein Leckerli) sichtbar machen, *bevor* das Tier das gewünschte Verhalten zeigt, um es dazu zu locken. Das Tier lernt dabei: „Ich folge dem Keks in der Hand.“ Es wird abhängig vom sichtbaren Reiz und führt das Kommando oft nicht aus, wenn keine Belohnung in Sicht ist.

Eine Belohnung hingegen erfolgt immer, *nachdem* das Tier ein Verhalten auf ein Signal hin gezeigt hat. Das Tier lernt eine viel wertvollere Lektion: „Wenn ich auf das Signal meines Menschen achte und kooperiere, passiert etwas Gutes.“ Die Belohnung wird zur Konsequenz des Verhaltens, nicht zu dessen Auslöser. Dies fördert die Aufmerksamkeit für Ihre Signale und baut eine echte Kooperationsbereitschaft auf. Ein einfacher Test, um zu überprüfen, ob Sie belohnen oder bestechen, ist der Unsichtbarkeits-Test: Führt Ihr Tier ein Kommando nur aus, wenn es das Leckerli bereits sieht, befinden Sie sich im Modus der Bestechung.

Der Übergang von der Bestechung (die in der anfänglichen Lernphase als „Locken“ nützlich sein kann) zur echten Belohnung ist ein entscheidender Schritt. Dieser Prozess, auch „Lure Fading“ genannt, beinhaltet das schrittweise Ausblenden der sichtbaren Belohnung und das Stärken des verbalen oder visuellen Signals. Ziel ist es, dass Ihr Tier lernt, Ihren Signalen zu vertrauen, in der Gewissheit, dass sich die Kooperation lohnt. Dieser Unterschied ist der Kern eines Trainings, das auf Verständnis und nicht auf Manipulation beruht.

Warum Strafen nicht funktionieren (und was Sie stattdessen tun sollten)

Strafe, sei es ein Leinenruck, ein lautes Wort oder physische Korrektur, scheint oft eine schnelle Lösung für unerwünschtes Verhalten zu sein. Doch die Wissenschaft zeichnet ein klares und düsteres Bild von den langfristigen Folgen. Strafe unterdrückt ein Verhalten möglicherweise kurzfristig, aber sie verändert niemals die zugrunde liegende Emotion oder Motivation. Im Gegenteil, sie schafft eine Vielzahl neuer Probleme. Die gravierendste Folge ist der Vertrauensverlust. Ihr Tier lernt, dass von Ihnen Unangenehmes ausgehen kann, was die so wichtige partnerschaftliche Bindung zerstört.

Darüber hinaus führt Strafe oft zu Angst und Aggression. Eine umfassende Studie von Herron et al. aus dem Jahr 2009 zeigte, dass bei über 40% der mit Strafe trainierten Hunde aggressive Reaktionen gegen ihre Halter oder andere Tiere auftraten. Das Tier lernt nicht, was es tun soll, sondern nur, was es in Anwesenheit des Menschen nicht tun darf, um Strafe zu vermeiden. Dies kann zu unvorhersehbaren Verhaltensweisen und einer allgemeinen Unsicherheit führen. Im schlimmsten Fall resultiert es in „erlernter Hilflosigkeit“, einem Zustand, in dem das Tier jede Eigeninitiative aufgibt, um nur ja keinen Fehler zu machen – es ist emotional gebrochen.

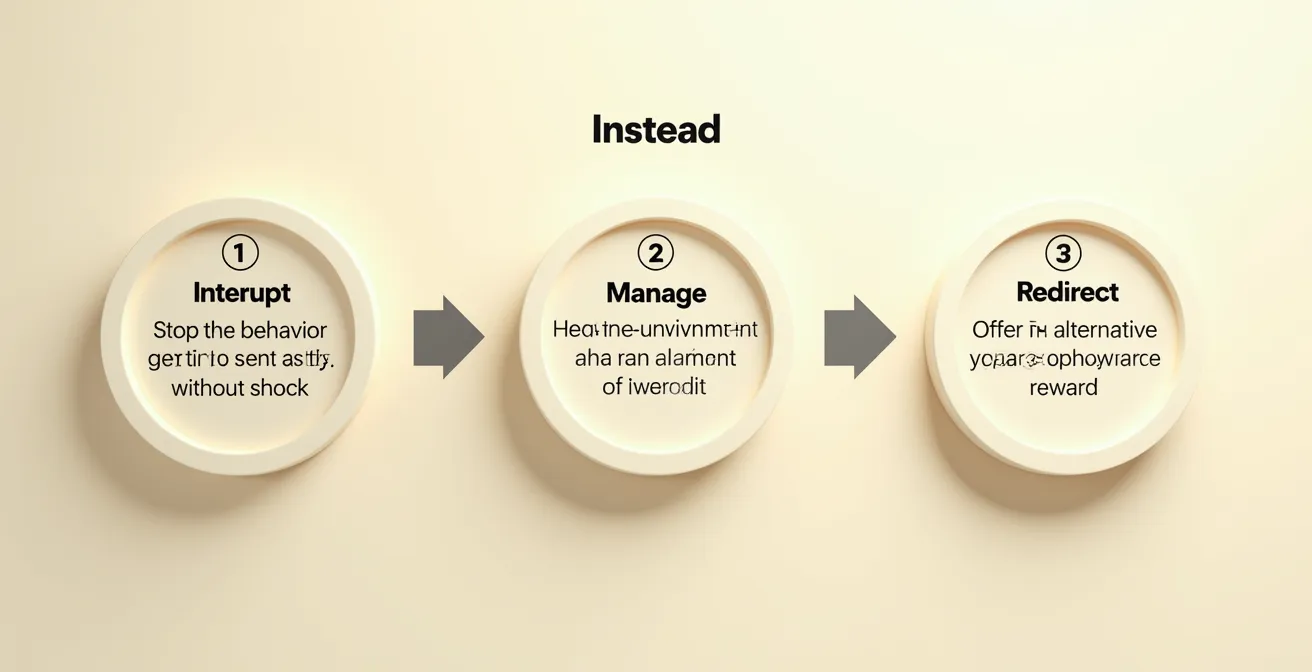

Was also tun stattdessen? Der moderne Ansatz folgt einem Drei-Schritte-Modell: Unterbrechen, Managen, Umleiten. Zeigt Ihr Tier unerwünschtes Verhalten, unterbrechen Sie es sanft und ohne Schreckreiz (z.B. durch ein neutrales Geräusch). Managen Sie dann die Umwelt, um eine Wiederholung zu verhindern (z.B. Mülleimer wegräumen). Leiten Sie Ihr Tier schließlich auf ein erwünschtes Alternativverhalten um (z.B. Kauspielzeug anbieten) und belohnen Sie dieses. Dieser Ansatz löst das Problem an der Wurzel, ohne die Beziehung zu beschädigen.

Das Wichtigste in Kürze

- Wahre Führung basiert auf wissenschaftlich fundierter Psychologie, nicht auf überholten Dominanz-Mythen.

- Positive Verstärkung formt aktiv die Gehirnchemie Ihres Tieres für nachhaltiges, freudvolles Lernen.

- Das Management von Stress und Emotionen ist der Schlüssel zur Lösung von Verhaltensproblemen – oft kann Ihr Tier nicht, anstatt dass es nicht will.

Die Kraft des „Ja!“: Warum positive Verstärkung mehr ist als nur Leckerli-Werfen

Wenn wir die grundlegenden Techniken der positiven Verstärkung gemeistert haben, beginnt die wahre Magie. Das ultimative Ziel ist es, über die reine Verhaltensformung hinauszugehen und eine tiefe, intrinsische Motivation zur Zusammenarbeit zu schaffen. Es geht nicht mehr nur darum, dass sich Ihr Tier für eine externe Belohnung anstrengt, sondern darum, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen selbst zur Belohnung wird. Dies ist der Höhepunkt einer bewussten Partnerschaft.

Zwei fortgeschrittene Konzepte sind hierbei von zentraler Bedeutung: „Capturing“ (Einfangen) und „Empowerment“ (Befähigung). Capturing ist die Kunst, erwünschtes Verhalten, das Ihr Tier von sich aus im Alltag anbietet, im richtigen Moment zu „erwischen“ und zu belohnen. Beobachten Sie Ihr Tier: Wenn es sich von allein hinlegt, markieren Sie den Moment mit einem Klicker oder Markerwort und belohnen es. Das Tier lernt: „Meine eigenen Ideen sind gut und werden belohnt!“ Dies fördert die Kreativität, das Selbstbewusstsein und die Eigeninitiative auf eine Weise, die ein reines Kommando-Training niemals erreichen kann.

Empowerment geht noch einen Schritt weiter. Es bedeutet, Ihrem Tier kontrollierte Wahlmöglichkeiten im Alltag zu geben. Lassen Sie es auf dem Spaziergang die Richtung wählen, zwischen zwei Spielzeugen entscheiden oder das Tempo bestimmen. Ein Tier, das regelmäßig die Erfahrung macht, seine Umwelt ein Stück weit selbst kontrollieren zu können, entwickelt laut Verhaltensexperten mehr Selbstbewusstsein und eine höhere Stresstoleranz. Es wird vom passiven Befehlsempfänger zum aktiven Partner. Dies ist die wahre Kraft des „Ja!“: eine Haltung, die nicht nur Gehorsam fördert, sondern eine resiliente, denkende und vertrauensvolle Persönlichkeit formt.

Beginnen Sie noch heute damit, diese Prinzipien anzuwenden, und beobachten Sie, wie sich die Beziehung zu Ihrem Tier von einer einseitigen Anweisung zu einem partnerschaftlichen Dialog verwandelt.

Fragen fréquentes sur die positive Tiererziehung

Mein Hund reagiert nicht auf sein bekanntes Kommando. Ist er ungehorsam?

Nein – meist kann er nicht, statt er will nicht. Folge diesem Entscheidungsbaum: 1) Umgebung prüfen (Ablenkung? Lärm? Reizüberflutung?). 2) Tier prüfen (Stress-Signale? Schmerzen? Körpersprache?). 3) Mich selbst prüfen (Signal klar gegeben? Meine Körpersprache konsistent?).

Welche Stress-Signale zeigen, dass das Tier leidet?

Hecheln, Gähnen, Lippenlecken, zurückgelegte Ohren, ein angespannter Körper, schnelle Augenbewegungen, Zittern, Meideverhalten oder Erstarrung. Diese Signale deuten auf eine emotionale Überlastung hin – dies ist keine Trainingssituation!

Wie unterscheide ich zwischen Training und Hilfe?

Training kann nur in einem emotionalen Sicherheitsraum stattfinden. Zeigt das Tier Angst, Schmerz oder extremen Stress, braucht es Hilfe (z.B. Dekompression, Vergrößerung des Abstands zum Auslöser, eventuell tierärztliche Beratung) – und kein Training.